今月広島にて、会話劇のワークショップへ参加した。

そこで、得た知見をつらつらと綴っていこうと思う。

まず流れとして、広島アステールプラザの主催する演劇学校に参加した。

講師は福名さん。

二日間オリエンテーションを行い、その3週間後に再度集まる。

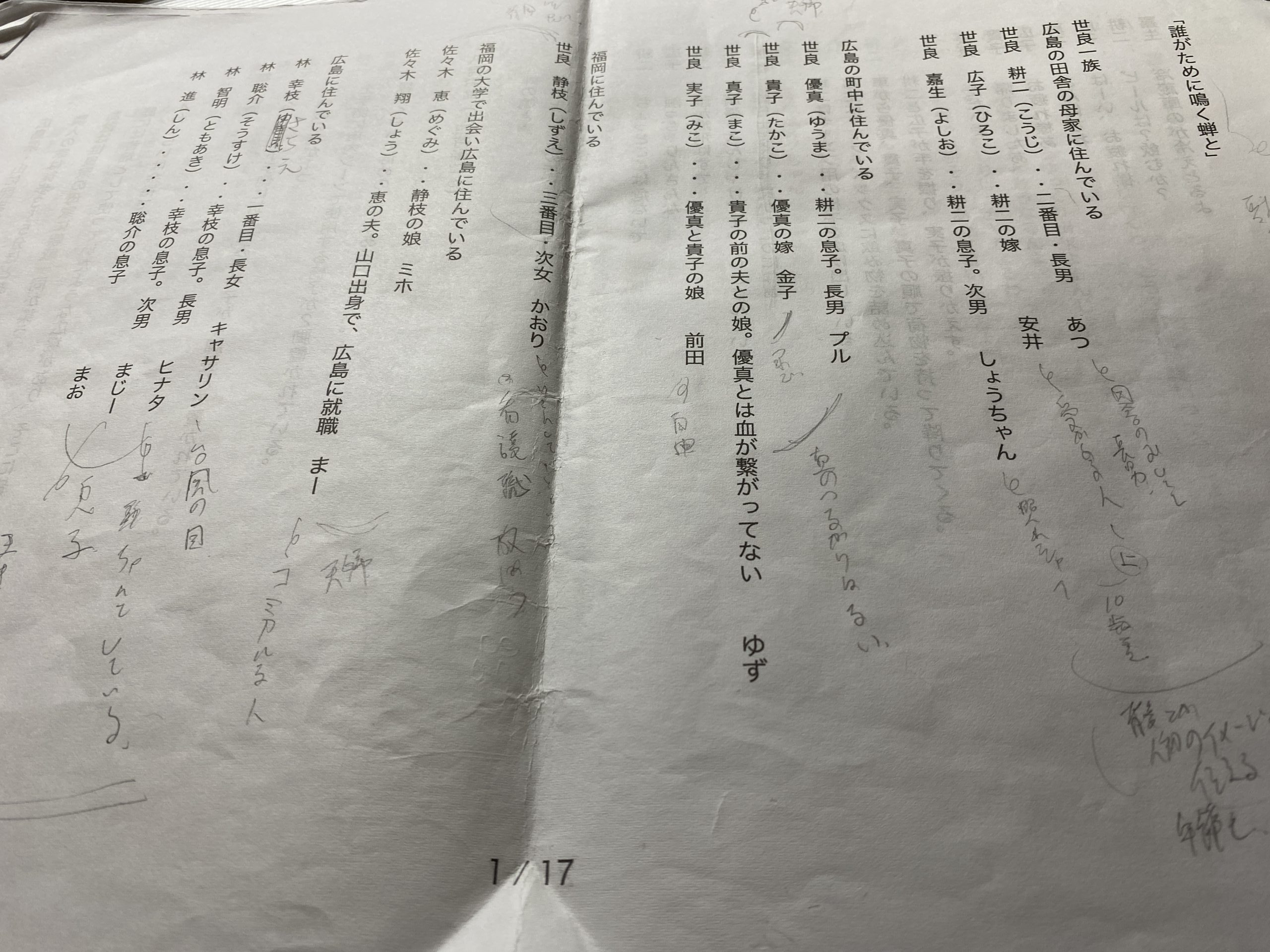

2回目に集まった時に。講師の方があてがきをした台本を読み、1週間で舞台を作っていくと言う流れだった。

オリエンテーションで行ったことは二つある。

一つ目は、自己紹介。

ペアになり、両側の壁からお互いに近づいていく。

その後、この距離感がちょうど良いと思った位置でお互い調整し、その場で自己紹介を行う。

数分の自己紹介の後、再度位置を調整する。

対話を通して、自分のパーソナルエリアを自覚的になる。会話後の距離感の変化に気づくというワークだ。

二つ目は、ごく短い2ペアの会話。

AとBに分かれて台詞を吐く。

A「何?」

B「なんでもない」

A「そっか」

B「何?」

A「なんでもない」

B「そっか」(AとBが自然と順番入れ替えが起こり、繰り返す)

この時、相手と背中合わせに座り、相手の体温を感じる。

背中から緊張を解いて、相手に集中、リラックスして行う。

目的

座学的なところで言えば、こういうのもあった。

舞台における役としては、目的が必要という話で。

舞台上で行われる行為をお客さんの視点では

台詞ー音+言葉

役 ー動き で まとめることができる。今回はそれを行動と定義する。

その役の行動を行う裏側(衝動や起点)を探すアプローチとしては、

・目的(〜したい、されたい、してほしくない、〜されたくない)

他者に対するアプローチで、役者自身の考えによる。

・感情(台本に書かれている)

・出来事(台本に書かれている)

・関係性(台本に書かれている)

・環境(台本に書かれている)

を探すと良いと言っていた。

目的は欲求と言い換えることもでき、その衝動が具体的な行動へと昇華させる。

困る人間が多い方が舞台としては、面白い。という概念も話されており、これまた興味深かった。(困る人間、〜してほしくない。や〜したいという衝動、目的の形が明確かつ強烈なものだから結果的に面白く見えるのだろう。)

これは3週間後のワーク内だが、1ページ内に14個の発見をするという話もあった。

その発見を見つけていけば、自然と背景的な部分を見つけられるとのこと。

反射|反応

相手のどこで反応したのか。

自分の状態を俯瞰して、確認しながら、丁寧に相手と繋がっていく。

二日目は、軽い台本を覚えてペアで会話を行うワークだった。

二日目、三週間後の台本を通してのワークは、基本的に他の人への改善点や、こう見えたという話がメインだった。なので、具体的な言い回しや、反応についての話が多いため割愛。

ざっと、改善点を見て聞いて思った部分を残していく

基本的には、会話や演劇的でないようにするアプローチ、会話として自然かどう。

その関係性における会話の違和感などへのアプローチが多かった。

ー立ち位置

舞台上で立っている位置(相手との対面や関係性において)は本当に正しいか。

演劇的でちょっと気持ち悪かったりしない?

ー場の姿勢

立っている人、座っている人、中腰の人など、さまざまな状態の人を作っていた。

ーコミュニケーションの立ち位置

会話に入っていってみる。輪に入る。ことに自覚的に。

(社会学における会話参与者のサークルを思い出した。聞き手の参与役割の区別においては、段階がある。

・会話の参与を承認されたもの

ー受け手

ー傍参与者

・参与を承認されていないもの

ー傍観者

ー盗み聞き者)

会話の参与には段階がありその段階によって位置関係も変わってくる。

それを意識的に行う。

ー対象のイメージを変える

やりずらいなら、相手のイメージを変える。(自分よりステータスが下のやつだと認識する)

ーいま誰にとって面白いシーンか。

動きすぎるのは、目がちらついて邪魔になる。どこにフォーカスが当たるのか自覚的になる。(フォーカスをしっかり当てる。)

ー目はカメラ。

役者の目はカメラ。役者が向いているところにお客さんは目を向けてしまう。

意識して視線を動かし、操作しようぜ。

(会話中の叔母が、近くの誰かをみる。その誰かが、別の誰かをみる。といった視線の連鎖が続くとより高度な感じ。)

ー会話として矛盾がない動き、間を詰める

無理に会話をしようとしない。魔を詰めようと動かない。

ー性格からのアプローチ

どんな仕事をしているのか。イメージの手助け。

ー気持ちの良い位置

とりあえず自分に嘘つかない。

ー感情の変化があると面白い

ー強引に反応しない。

関係性によって、興味がないなら反応しなくて良いし、相槌も無理にする必要はない。(同じものに興味を持つ必要はない。)人としての興味のズレがあると面白い。

と言うふうにいっぱいあった。

まとめると、

・心地よい状態か

・演劇かどうか

・視点の意識

・関係性の意識

そのズレを遊んでいる印象を受けた。

個人的な今後における課題としては、我慢すること。自由に。がでた。

相手に合わせてすぐ反応しちゃうから勿体無い。もっとゆっくり、反応しないことも大切。もっと自由にやって良いぞ。

とてもわかりやすくて、よいワークだった。

会話劇の解像度が上がったように感じる。

後日思ったこととしては、本当に自然な状態だけではダメなんだろうなということ。

話を聞いて、何かを思っている。

その状態は自然なものだが、何を思っているのかは操作する、観測できるレベルで表現・意識的に表出する必要がある。

例)街中で歩いている人が何を考えているかはわからない。15分間じっとしている舞台は果たして面白い演劇なのだろうか。役者が俺は〇〇と思っていただけの舞台。

観測できる動きとして、考えるという行動のみしか舞台上で確認できない場合では、おそらくお客さん側から解釈できる素材が少なすぎてその評価は難しくなるだろう。

行動が生じる閾値に達するまでの、準備は少なからず必要。

それは故意に行う感情の自家発電ではなく、相手の反応から自然と生まれてくるものが理想的で、そのための背景の作成や相手の仕草を注視する必要がある。

行動を促すための関わりが必要だと感じた。